Primo Maggio. Haymarket visto dagli anarchici italiani in America

di Robert D'Attilio

Fonte dell’articolo e delle immagini: Dave Roediger, Franklin Rosemont (a cura di), Haymarket scrapbook, Charles H. Kerr Publishing Company, Chicago, 1986.

Durante i numerosi pic-nic che venivano organizzati in America dagli anarchici italiani, dopo aver mangiato, dopo aver fatto propaganda, dopo aver raccolto i soldi pro-vittime politiche [in italiano nell'originale], immancabilmente arrivava il momento in cui qualcuno cominciava a cantare vecchie canzoni anarchiche. E altrettanto immancabilmente durante questo intermezzo musicale arrivava un momento in cui le dolci note iniziali del grande coro operistico di Verdi, Va, pensiero, sull’ali dorate, conosciute a memoria dalla maggior parte degli italiani, si levavano in un crescendo che portava alla grandiosa conclusione, con tutti in piedi a cantare a squarciagola. Il testo della potente e commovente musica di Verdi, scritto originariamente come lamento degli ebrei sul fiume Giordano per un luogo da poter chiamare casa, era stato riscritto dal poeta anarchico Pietro Gori, per celebrare il Primo Maggio. Era a queste occasioni così profondamente sentite, celebrazione dei sogni anarchici sul futuro e ricordo dei martiri anarchici del passato, che Bartolomeo Vanzetti ripensò poco prima della sua esecuzione mentre traduceva l’ultima strofa dei versi di Gori per un amico americano:

Give flowers to the rebels failed

With glances revealed to the aurora

To the gayard that struggles and works

To the vagrant poet that dies

[Date fiori ai ribelli caduti

collo sguardo rivolto all'aurora

al gagliardo che lotta e lavora

al veggente poeta che muor!]

Fu così, attraverso la musica e l’immagine coinvolgenti dell’Inno del Primo Maggio, che molti italiani si avvicinarono per la prima volta ai martiri di Haymarket, i ribelli falliti, ed è ripercorrendo l’immagine del Primo Maggio all’interno del movimento italiano in America, che possiamo farci un’idea dell’impatto che la storia di Haymarket ebbe su di esso e della natura delle emozioni che suscitò.

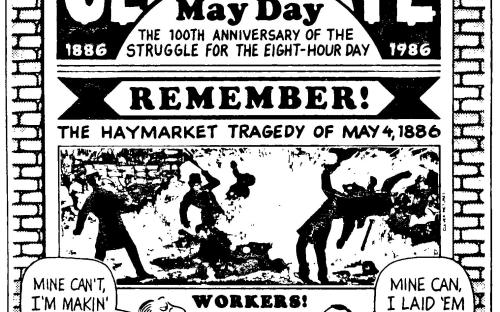

Al tempo dell’incidente di Haymarket sostanzialmente non esisteva un movimento anarchico tra gli italiani in America. Nel 1888 il primo giornale in lingua italiana, “L'Anarchico”, pubblicato a New York, uscì faticosamente per sei numeri prima di scomparire. Solo dopo diversi anni, con l’enorme migrazione degli anni Novanta dell’Ottocento, sarebbe sorta una presenza anarchica vitale tra gli italiani in America. Questa fu in gran parte creata da importanti esponenti dell’anarchismo italiano — Merlino, Gori, Ciancabilla, Malatesta, Galleani — costretti all’esilio dalla feroce persecuzione politica del governo italiano. Ironicamente, parte di questa persecuzione fu dovuta dalla reazione del governo alle dimostrazioni del Primo Maggio, tenutesi in tutta Italia a sostegno degli anarchici di Haymarket. Il violento intervento della polizia italiana in una di queste prime manifestazioni per il Primo Maggio a Roma, nel 1891, portò alla morte di un anarchico e intensificò le misure repressive contro l’intero movimento.

Francesco Saverio Merlino — avvocato, giornalista, pensatore anarchico — fu tra i primi ad affrontare il viaggio verso l’America. Nel 1892 contribuì a fondare, a New York, "Il Grido degli Oppressi", e sulle sue colonne, il 10 novembre 1892, scrisse un resoconto significativo della storia di Haymarket, il primo ad apparire sulla stampa anarchica italiana. Una versione fattuale e scevra da retorica accompagnata da brevi biografie degli otto anarchici di Haymarket. Nella sua analisi dell’evento Merlino concluse poi che quegli uomini erano stati uccisi non per dovere di giustizia, ma per preservare il sistema sociale esistente. I fatti di Haymarket erano ancora troppo recenti per acquisire la grande forza simbolica che avrebbero presto guadagnato all’interno del movimento italiano.

Questo passaggio avvenno alcuni anni dopo, nel 1895, con l’arrivo di Pietro Gori. L’energia di Gori era prodigiosa. A Paterson, nel New Jersey, contribuì a fondare “La Questione Sociale”, la prima rivista anarchica in lingua italiana a raggiungere una notevole diffusione. In poco più di un anno tenne più di quattrocento conferenze, discorsi e enfatiche letture in tutti gli Stati Uniti, da Boston a San Francisco. La sua presenza magnetica attirò molti nuovi aderenti al movimento anarchico italiano, che raggiunse dimensioni apprezzabili.

Nonostante tutto questo attivismo Gori trovò anche il tempo di scrivere una poesia, Undici Novembre, datata “Chicago, 11 novembre 1895”, che trattava direttamente, anche se in modo piuttosto romantico, delle condanne a morte di Haymarket. Ma una delle ragioni principali per cui il Primo Maggio divenne così noto tra gli italiani si rivelò essere un breve sketch teatrale scritto diversi anni prima (1890) durante il soggiorno in una prigione italiana. Il dramma in un atto Primo Maggio (pubblicato per la prima volta a Philadelphia, 1895), che iniziava e finiva con il fam coro di Verdi, Va’, pensiero... riadattato alle parole di Gori, fu un enorme successo popolare in cui spesso recitò lo stesso Gori. Questo breve dramma simbolico riguardava la necessità di lasciarsi il passato alle spalle, di lasciare il vecchio mondo, persino di lasciare la propria casa e la propria famiglia, per cercare una nuova terra oltre l'orizzonte in cu trovare pace, giustizia e luce. Questo tema toccò una corda particolarmente sensibile per i molti emigranti che avevano lasciato l'Italia per l'America proprio alla ricerca di una simile terra. L'ingiustizia, la dura e crudele lotta per l'esistenza sperimentate quotidianamente in america, spinsero molti di coloro che avevano assistito all’opera di Gori a scoprire l'anarchismo.

Diversi anni dopo il ritorno di Gori in Italia, nel 1899, Giuseppe Ciancabilla divenne direttore della "Questione Sociale”. Ciancabilla, inizialmente socialista, ma deluso dalla scarsità di spirito militante in quell'area, si era convertito alla causa dell'anarchismo rivoluzionario nel corso di un'intervista a Errico Malatesta. Per Ciancabilla, per il suo giornalismo e la sua poesia, Primo Maggio divenne un invito all'azione, uno stendardo simbolico, ma di quelli da innalzare in battaglia. I suoi scritti sul Primo Maggio, o sul Maggio Tragico come a volte lo chiamava, raramente contenevano riferimenti specifici all'evento storico in sé, ma parlavano appassionatamente di sacrosanta vendetta, dell'ora della giustizia, della vittoria finale.

Quando a Ciancabilla successe come direttore responsabile de “La Questione Sociale” il suo vecchio mentore, Errico Malatesta, la prosa (e la testata) della pubblicazione divennero molto meno fiorite e retoriche. Malatesta, negli Stati Uniti per meno di un anno, non sembra in quel lasso di tempo aver scritto nulla sulla questione di Haymarket, sebbene ne abbia scritto diffusamente molto più tardi in Italia, mentre era direttore di “Umanità Nova”.

È interessante notare che Malatesta era l'unica figura all'interno del movimento italiano ad avere un qualche legame personale con la questione di Haymarket in sé, anche se labile, e fu forse per questo che non scrisse del caso mentre era in America. Fu su suo consiglio che nel 1887 Rudolph Schnaubelt, l'unico anarchico incriminato per i fatti di Haymarket che riuscì ad eludere con successo le autorità, scappò in Argentina (dove Malatesta viveva a quel tempo) per trascorrere il resto della sua vita in una pacifica oscurità. Si può solo ipotizzare se Malatesta lo abbia mai incontrato lì e abbiano mai discusso del caso.

In ogni caso, durante il periodo in cui Malatesta collaborò con “La Questione Sociale” (1899-1900), la testata, ogni volta che veniva trattato l’argomento di Haymarket, rifletteva il suo stile semplice e diretto, non eccessivamente celebrativo o esortativo, ma un chiaro e ragionato invito all'azione pratica.

La separazione del Primo Maggio dalle sue circostanze storiche (la richiesta allora rivoluzionaria di una giornata lavorativa di otto ore) e la sua trasformazione in un evento più simbolico era una tendenza sempre presente che turbava molti anarchici, e a cui gli anarchici stessi non erano immuni. Non volevano che il ricordo di Haymarket fosse trasformato in una mera occasione per discorsi, banchetti, balli e bevute; non volevano che fosse trasformato in una festa legale (La Festa del Lavoro/Labor Day) come volevano fare alcuni socialisti; non volevano descriverlo con immagini prese in prestito dalla religione (La Pasqua dei Lavoratori) come fecero anche alcuni anarchici. Insistevano perché fosse un giorno di vera solidarietà con i diseredati, un giorno di militanza inflessibile, come era stato lo sciopero del maggio 1886. Fu Luigi Galleani, successore di Malatesta a “La Questione Sociale” per gli anni 1901-1902, che avrebbe fuso gli aspetti fattuali e simbolici di Haymarket nel modo più convincente di tutti. Galleani, durante i suoi diciannove anni in America (1901-1919), contribuì a creare la parte più grande e militante del movimento italoamericano, e nelle pagine della nuova rivista da lui fondata, “Cronaca Sovversiva” (1903-1919), si fa riferimento al Primo Maggio più e più volte. Nel suo stile ispirato Galleani lo usava costantemente come pietra di paragone per le condizioni del movimento. Quando il movimento era pieno di vita e spirito combattivo, diventava Maggio pieno di sole, Maggio di fiori, Maggio proletario. Quando il movimento era esitante, codardo o tradito, era Maggio scellerato, Maggio grifagno o, il più terribile di tutti, Maggio caino, quando i lavoratori combattevano tra di loro. Quando i militanti anarchici venivano feriti o uccisi, era Maggio di sangue e Maggio di passione.

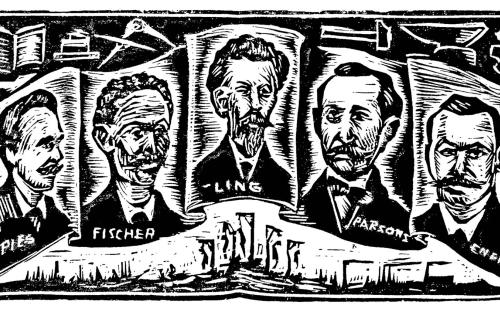

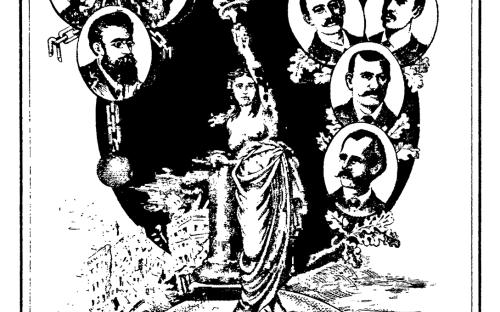

Galleani si riferiva sempre all'incidente di Haymarket e ai martiri con la massima ammirazione. In particolare, notava il coraggio disperato di Louis Lingg nell'imbrogliare i suoi carnefici, la militanza di August Spies nel chiedere che la forza rispondesse alla forza e la nobile solidarietà di Albert Parson, quella rara avis tra i radicali americani di nascita, un autentico rivoluzionario, nel ricongiungersi ai suoi compagni durante il processo.

Galleani credeva fermamente che il mondo del Primo Maggio avrebbe potuto diventare realtà se il militante sconosciuto che aveva resistito all'azione della polizia e lanciato la bomba non fosse stato solo. Coloro che avevano ascoltato il fuoco e l'eloquenza delle parole di Galleani ne avrebbero portato con sé il ricordo per tutta la vita, anche quando in seguito alcuni avrebbero messo in dubbio la sua visione.

A Chicago, “L'Allarme”, un giornale che annoverava tra i suoi fondatori molti ammiratori di Galleani, scelse di iniziare le pubblicazioni nel novembre 1915, in omaggio ai martiri di Haymarket. Sulla prima pagina del primo numero campeggiava la traduzione del messaggio della circolare Revenge del 3 maggio: "Abbiate cuore, schiavi, insorgete!".

Al culmine della sua militanza, il movimento italiano subì una serie di duri colpi che iniziarono con l'avvento della prima guerra mondiale. Alle sue circostanze disperate si aggiunsero la "paura rossa" del 1919-1920, il fallimento del materializzarsi della rivoluzione sociale nell'Italia del dopoguerra e la successiva ascesa del fascismo. I suoi giornali furono soppressi, i suoi militanti deportati o costretti alla clandestinità e, tragicamente, il movimento produsse due suoi propri ribelli falliti, Sacco e Vanzetti. Il loro processo divenne il grande processo politico del ventesimo secolo in America, come Haymarket era stato il grande processo politico del diciannovesimo secolo.

Con il titolo Il Mio Ultimo Primo Maggio, Sacco e Vanzetti, diversi mesi prima della loro esecuzione, il 30 aprile 1927, diedero l'addio al Primo Maggio sulle pagine del quotidiano “L'Adunata dei Refrattari”, la testata che aveva sostituito “Cronaca Sovversiva”. Militante e inflessibile come i martiri di Haymarket, Vanzetti concluse con le parole: "E al bel sole di Maggio io lancio il mio ‘Evviva all'anarchia e alla rivoluzione sociale’". Sacco colse l'occasione per rendere omaggio a un amico e compagno di gioventù, ucciso durante uno sciopero a pochi passi da lui; parlò di “fulgido Maggio invendicato”.

Dopo l'esecuzione di Sacco e Vanzetti, il Primo Maggio divenne, sulle pagine de “L'Adunata” e de “Il Martello” di Carlo Tresca, l'occasione per innalzare la bandiera dell'antifascismo contro Mussolini e Franco. I nomi di Gino Lucetti , Anteo Zamboni, Michele Schirru, Angelo Sbardellotto e altri che avevano cercato di abbattere il fascismo venivano spesso uniti a quelli dei martiri di Haymarket il Primo Maggio nelle Little Italy americane.

Ma sempre più il Primo Maggio stava diventando un'occasione simbolica piuttosto che un giorno di protesta e agitazione militante. “L'Adunata” notò che un coro di 300 socialisti cantava ma non marciava, che i comunisti stavano organizzando la loro protesta a Union Square, ma solo dopo aver ricevuto i permessi dal commissario di polizia. Era una tendenza, tuttavia, che non poteva essere invertita, nemmeno tra gli anarchici. Le richieste rivoluzionarie degli anarchici di Haymarket, la loro inflessibile militanza ora spesso sembravano antiquate e fuori luogo a molti radicali. Le voci dei martiri di Haymarket non sarebbero state più udite chiaramente fino alle dimostrazioni degli anni Sessanta. A quel tempo, tuttavia, a causa dell'età e del calo dei numeri, il movimento italo-americano stava lentamente riducendosi a una frazione di se stesso. Ma tra coloro che erano rimasti, il richiamo di Haymarket, della circolare Revenge e dei discorsi dei martiri che li avevano così commossi quando erano giovani, era ancora ricordato: ''Abbiate cuore, schiavi, insorgete!". E continuarono a credere che altre generazioni avrebbero ascoltato il suo messaggio e creato il mondo di cui si cantava nel Primo Maggio.

![La protesta di Haymarket [illustrazione di Mitchell Siporin]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/galleria/Haymarket_1.jpg?itok=Esx8Xm_9)

![La protesta di Haymarket [illustrazione di Flavio Costantini]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/galleria/Haymarket_2.jpg?itok=3M76enbE)

![L’esplosione [immagine d’epoca riprodotta nel libro Anarchy and Anarchists di Michael J. Schaack]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/galleria/Haymarket_4.jpg?itok=qzKvG4TN)

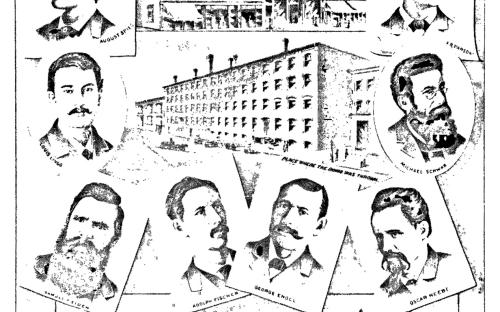

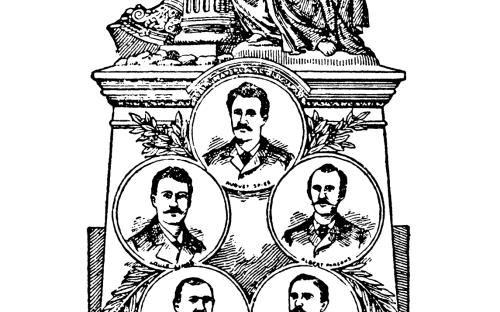

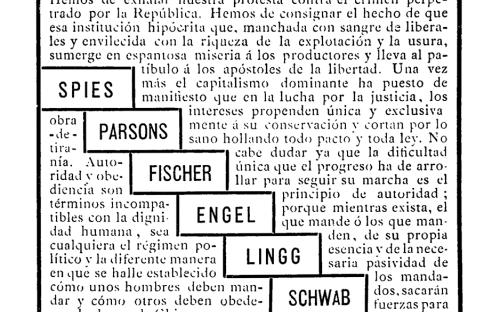

![August Spies, Schenklengsfeld 10 dicembre 1855 – Chicago 11 Novembre 1887, professione tappezziere [fonte dell’illustrazione: Chicago Knights of Labour]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/galleria/1_Spies.jpg?itok=eQd6BXWC)

![Albert Parsons, Montgomery 20 giugno 1848 – Chicago 11 novembre 1887, professione tipografo e redattore [fonte dell’illustrazione: Chicago Knights of Labour]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/galleria/Parson_2.jpg?itok=YXA09KXd)

![Adolph Fischer, Brema 1858 – Chicago 11 novembre 1887, professione tipografo [fonte dell’illustrazione: Frank Leslie’s Illustrated Weekly]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/galleria/Fischer.jpg?itok=65gh22IS)

![George Engel, Cassel 15 aprile 1836 – Chicago 11 novembre 1887, pittore e negoziante [fonte dell’illustrazione: Frank Leslie’s Illustrated Weekly]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/galleria/Engel.jpg?itok=FW-HC7oY)

![Louis Lingg, Mannheim 9 settembre 1864 - Chicago 10 novembre 1887, professione carpentiere [fonte dell’illustrazione: Frank Leslie’s Illustrated Weekly]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/galleria/Lingg.jpg?itok=1RZx0nY2)

![Michael Schwab, Bad Kissingen 9 agosto 1853 – Chicago 29 giugno 1898, professione redattore [fonte dell’illustrazione: Chicago Knights of Labour]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/galleria/Schwab.jpg?itok=6WaCPXMf)

![Samuel Fielden, Todmorden 25 febbraio 1847 – La Veta 7 febbraio 1922, professione costruttore [fonte dell’illustrazione: Chicago Knights of Labour]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/galleria/Fielden.jpg?itok=dUBxHRPp)

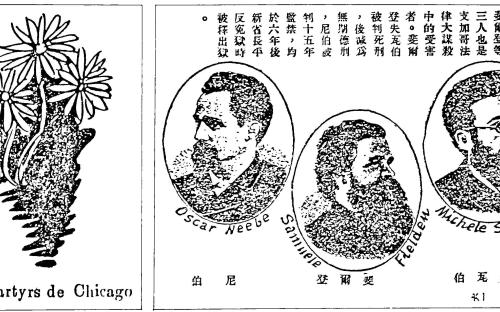

![Oscar Neebe, New York 12 luglio 1850 – Chicago 22 aprile 1916, professione commerciante di lievito [fonte dell’illustrazione: polizia]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/galleria/Neebe.jpg?itok=3Mj8d0Hf)

![Rappresentazione del corteo funebre per i martiri di Haymarket, a cui parteciparono più di duecentomila persone, che procede lungo Milwaukee Avenue [fonte dell’illustrazione: «The Pictorial West», dicembre 1887]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/galleria/Funerali.jpg?itok=UnKkFChU)

![La protesta di Haymarket [illustrazione di Mitchell Siporin]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/galleria/Haymarket_1.jpg?itok=kjKecgR4)

![La protesta di Haymarket [illustrazione di Flavio Costantini]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/galleria/Haymarket_2.jpg?itok=kbkkqn2f)

![L’esplosione [immagine d’epoca riprodotta nel libro Anarchy and Anarchists di Michael J. Schaack]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/galleria/Haymarket_4.jpg?itok=JHmivS1O)

![August Spies, Schenklengsfeld 10 dicembre 1855 – Chicago 11 Novembre 1887, professione tappezziere [fonte dell’illustrazione: Chicago Knights of Labour]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/galleria/1_Spies.jpg?itok=h3DuOffe)

![Albert Parsons, Montgomery 20 giugno 1848 – Chicago 11 novembre 1887, professione tipografo e redattore [fonte dell’illustrazione: Chicago Knights of Labour]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/galleria/Parson_2.jpg?itok=uiZDDpi-)

![Adolph Fischer, Brema 1858 – Chicago 11 novembre 1887, professione tipografo [fonte dell’illustrazione: Frank Leslie’s Illustrated Weekly]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/galleria/Fischer.jpg?itok=enOatnuf)

![George Engel, Cassel 15 aprile 1836 – Chicago 11 novembre 1887, pittore e negoziante [fonte dell’illustrazione: Frank Leslie’s Illustrated Weekly]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/galleria/Engel.jpg?itok=KE7aQyHp)

![Louis Lingg, Mannheim 9 settembre 1864 - Chicago 10 novembre 1887, professione carpentiere [fonte dell’illustrazione: Frank Leslie’s Illustrated Weekly]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/galleria/Lingg.jpg?itok=j-rtCAY1)

![Michael Schwab, Bad Kissingen 9 agosto 1853 – Chicago 29 giugno 1898, professione redattore [fonte dell’illustrazione: Chicago Knights of Labour]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/galleria/Schwab.jpg?itok=pwOu4uaT)

![Samuel Fielden, Todmorden 25 febbraio 1847 – La Veta 7 febbraio 1922, professione costruttore [fonte dell’illustrazione: Chicago Knights of Labour]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/galleria/Fielden.jpg?itok=Ewu4DQ-d)

![Oscar Neebe, New York 12 luglio 1850 – Chicago 22 aprile 1916, professione commerciante di lievito [fonte dell’illustrazione: polizia]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/galleria/Neebe.jpg?itok=NR1k15M8)

![Rappresentazione del corteo funebre per i martiri di Haymarket, a cui parteciparono più di duecentomila persone, che procede lungo Milwaukee Avenue [fonte dell’illustrazione: «The Pictorial West», dicembre 1887]](https://archiviopinelli.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/galleria/Funerali.jpg?itok=14zESKgT)