IL PIACERE DELL’INCONTRO

Intervista ad Aurora Failla e Alba Finzi

a cura di Andrea Breda

Alba Finzi e Aurora Failla

Andrea Breda: La prima cosa che volevo chiederti è se puoi parlare un po’ delle origini di Paolo: la famiglia di origine, la sua infanzia, ricordi o racconti particolari. Insomma se puoi parlare un po’ della sua vita prima che tu lo conoscessi.

Aurora Failla: Allora, la sua era una famiglia di persone agiate, assolutamente antifascista, con una figura femminile molto forte, la mamma di Paolo, Matilde Bassani, partigiana. Dopo il 1943 fu attiva nella Resistenza romana, dove entrò in contatto anche con gli anarchici di Roma, ma ancora prima aveva fatto parte del Soccorso Rosso di Ferrara. A Roma conoscerà il papà di Paolo, Ulisse Finzi, con cui poi si sposa e insieme si trasferiscono a Milano, nel 1945.

Mio suocero era antifascista, ma non faceva attività militante. Veniva da una famiglia facoltosa, mentre Matilde veniva da una famiglia normale, ma di persone istruite, intellettuali che davano molta importanza alla cultura, e antifascisti veri, chi con un ruolo chi con un altro. La stessa Matilde era un’intellettuale e amava moltissimo la cultura.

Paolo dunque è nato e cresciuto a Milano. La sua famiglia faceva parte della borghesia illuminata milanese. Diciamo che Matilde era l’elemento forte, aggregante, della famiglia, ed era oltretutto una donna molto bella. Anche sua madre Lavinia, la nonna di Paolo, era una donna di grande personalità. Una famiglia di intellettuali, insomma. Intellettuali che avevano un gran senso etico ed erano molto solidali con la gente che non aveva soldi.

La famiglia di Paolo aveva avuto un colpo di fortuna. Ulisse Finzi era pellicciaio e conosceva bene il suo mestiere, e infatti inventò una macchina per pulire le pellicce che utilizzava un ingrediente (segreto!) che produceva lui stesso. Quando andava a scegliere le pellicce faceva così con la pelle [mima una mano che sfrega la pelle] e ne capiva subito la qualità. Paolo aveva persino cercato di imparare il mestiere, ma suo padre era molto più bravo. Comunque, queste due persone – Matilde e Ulisse – a un certo punto si incontrano e sono entrambe di origine ebraica e antifasciste.

Aurora Failla insieme a Ulisse Finzi durante una festa di famiglia (Fondo A rivista anarchica).

Da sinistra: Lavinia Limentani in Bassani insieme alla figlia Matilde.

Che influenza ha avuto questo su Paolo?

Aurora: Ha avuto una grande influenza. Anche perché a casa sua passava tantissima gente: ebrei, non ebrei, gente che veniva di qua e di là… Lui è cresciuto ascoltando i racconti che venivano fatti da queste persone, i racconti di quelli che erano andati in Israele, e i racconti su quelli che non c’erano più. Diciamo che lui è cresciuto a “pane e antifascismo”. Questo tipo di ambiente e questi stimoli sono quelli che più avanti negli anni lo spingono a frequentare Carrara per ragioni simili.

Ecco, parlami un po’ di Carrara. È lì che vi siete conosciuti?

Aurora: Ti racconto questa storia bellissima! Tutti a Carrara dicevano che io l’avevo preso per il cuore ma mia mamma l’aveva preso per la gola. Perché mia mamma gestiva un negozio di alimentari e oltretutto cucinava benissimo. E a lei piaceva che Paolo fosse un gran mangione, e un suo grande estimatore! [ride] Per questo dicevano che io l’avevo preso per il cuore e lei per la gola.

Ma come mai faceva da mangiare? Aveva una trattoria o una bottega?

Aurora: Una bottega. Ma questo dopo che si è trasferita a Carrara. Il mio babbo, Alfonso Failla, aveva conosciuto mia mamma a Roma. Lei, come tutte le donne che non avevano né soldi né niente, faceva le pulizie. Veniva da una famiglia di dieci figli.

Come si chiamava tua mamma?

Aurora: Eufemia Pastorello. Nella sua famiglia c’erano un sacco di figlioli ed erano quasi tutte femmine: sette femmine e tre maschi.

Alba Finzi: Tutti poveri, avevano un solo paio di scarpe in dieci: il primo che si svegliava se le prendeva.

Aurora: Non avevano niente. E come tante donne povere a quel tempo, anche mia mamma quando arrivò ai sedici anni si trasferì a Roma. A Roma c’era una zia, la sesta di non so quante zie, che lavorava per un vecchio socialista di cui non ricordo il nome. Il mio babbo è andato a trovare questo vecchio socialista e ha visto questa ragazza. Tra di loro c’erano molti anni di differenza, perché lei era del 1924 e lui era del 1906, diciotto anni di differenza. Il mio babbo era un uomo piccolo, normale, ma molto affascinante, caloroso, onesto. E insomma lui era andato a trovare questo socialista e lei lavorava lì come donna delle pulizie. Sapeva un po’ leggere e scrivere perché era una donna intelligente, ma non aveva nessuna cultura. Il suo racconto di quel primo incontro è stato: “A me pareva un matto”. Questo perché il mio babbo spesso prendeva una scala, la metteva per strada, ci montava su e cominciava a “urlare”, cioè a fare un comizio. Ma per lei era “urlare” [ride]. Ovviamente, lui, prima, aveva avuto altre storie, altre donne anche importanti nella sua vita.

Ma insomma, Paolo arriva a Carrara da Milano proprio per conoscere il mio babbo. Arriva, suona il campanello e apro io. A quei tempi alla porta non si presentavano persone come Paolo Finzi, si presentavano gli hippy, i tipi più vari… E invece ecco che arriva Paolo Finzi: magro, bello, elegante, e in giacca e cravatta.

Alba: Quella volta doveva andare a un comizio, e i compagni di Milano gli avevano detto di presentarsi da Alfonso Failla che lo avrebbe ospitato per dormire. Aveva persino una lettera di presentazione scritta da uno del gruppo di Milano. E così il giorno in cui è arrivato ha dormito sotto un tavolo in salotto. All’inizio ha fatto un po’ il filo a mia zia [Gemma Failla, sorella gemella di Aurora; N.d.C.], che però non gli ha dato corda. Poi ha chiesto a mia mamma se voleva fare un giro e lei gli ha detto sì. E così, mentre passeggiavano, si sono toccati la mano… Quando è tornato a Milano mio padre le ha subito scritto: “Aurora e Carrara rimarranno per sempre nel mio cuore”. E non le ha mandato un biglietto, ma un telegramma!

Aurora: È vero, è andata proprio così. Ci siamo conosciuti e ci siamo innamorati. E poi arriva quel telegramma: figurati, neppure a quei tempi usava più…

Paolo era un tipo estroverso, simpatico, non stava mai fermo, saltellava di qua e di là, voleva sempre sapere i cazzi di tutti. Noi parlavamo tanto insieme, o meglio quel poco tempo che il mio babbo ci lasciava, perché anche lui era un gran chiacchierone e appena trovava qualche compagno disponibile, soprattutto se aveva la macchina, non lo mollava più: si piazzava sulla macchina, perché lui non ce l’aveva, e si faceva portare in giro a trovare i compagni che stavano di qua e di là. E me lo portava via! [ride]

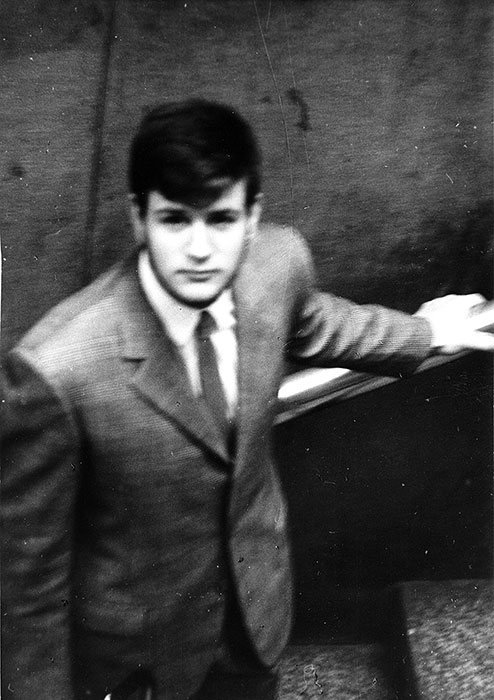

Paolo Finzi in una foto di fine anni Sessanta

Com’è che i tuoi genitori a un certo punto da Roma si trasferiscono a Carrara?

Mio padre conosceva e frequentava gli anarchici di Carrara e loro avevano capito che lui era uno in gamba. In particolare questo lo pensava Ugo Mazzucchelli. Mazzucchelli era un anarchico carrarino che era diventato benestante perché conosceva molto bene il marmo e sapeva individuare i filoni giusti. Non era nato proprietario e neppure aveva ereditato: era uno che aveva l’occhio per il marmo e che ha saputo sfruttare questa qualità. Comunque, il mio babbo era stato invitato a trasferirsi da Roma a Carrara per rinvigorire un po’ il movimento anarchico locale. Perché a Carrara c’era tanta voglia di fare, ma non c’era una grande cultura, diciamo, anche se c’era un grande istinto anarchico.

C’era dunque bisogno di uomini in gamba.

Aurora: Esatto. Non è che poi mio padre abbia fatto chissà che cosa. Più che altro si è occupato di far funzionare bene la Cooperativa del Partigiano, fondata da Mazzucchelli che ci aveva messo i fondi di partenza. Era una cooperativa costituita da un po’ di negozi, ed era in uno di questi, una bottega alimentare, che era andata a lavorare mia madre. L’idea di base era quella di aiutare le persone che non avevano soldi: potevano andare lì e pagare alla fine del mese quando i soldi arrivavano.

Ma al di là dei rapporti con te e con tuo padre, Paolo a Carrara frequentava gli altri anarchici?

Aurora: Li ha conosciuti tutti. Fino a quel momento conosceva solo gli anarchici di Milano, ma quando ha cominciato a frequentare Carrara ha conosciuto non solo gli anarchici locali, i Mazzucchelli e via dicendo, ma anche tutta la gente che andava e veniva… Perché lì c’era questa figura speciale che era il mio babbo, che agiva da catalizzatore. Non era un intellettuale: veniva da una famiglia di seggiari e aveva fatto solo la sesta. Ma diciamo che il mio babbo era come il miele: attirava i compagni… D’altronde nel movimento anarchico aveva un ruolo molto importante. Era anche quello che durante il fascismo si era fatto più anni tra confino e carcere, quello che si era girato tutte le isole. Quindi per un giovane anarchico come Paolo frequentarlo, lui che veniva da una famiglia antifascista di origine ebraica, era il massimo. Casa nostra era infatti molto frequentata, passava continuamente gente, proprio come era sempre molto frequentata anche la casa di famiglia di Paolo. Così lui si è subito trovato in un ambiente simile al suo.

E poi c’era l’amicizia con Pinelli. Pino veniva a fare le vacanze a Carrara ed era nostro amico. E quindi anche Pino, milanese, è diventato un ulteriore legame fra di noi.

Parlami un po’ dei compagni italoamericani. A quanto ne so, molti di loro, quando tornavano in visita in Italia, passavano da Carrara, che all’epoca era considerata la “capitale degli anarchici”.

Aurora: Inizialmente li abbiamo conosciuti appunto perché tutti gli anarchici che venivano in Italia dall’estero avevano come punto di riferimento Carrara. Alcuni italoamericani ci venivano in vacanza perché erano originari di lì, ma tanti ci venivano anche per incontrarsi con gli anarchici locali. Quelli della loro generazione avevano tutti bisogno di lavorare, ed erano un po’ come gli zingari [ride], o come i migranti di oggi. Se uno di Carrara andava negli Stati Uniti e trovava lavoro, faceva un fischio e in tanti accorrevano. Poi questi stessi emigranti avevano finanziato con i pochi soldi che avevano (che rispetto a quelli che aveva il PCI erano pochissimi) un’iniziativa come la Comunità Maria Luisa Berneri, che aveva sede ai Ronchi di Marina Massa, dove c’erano le pinete. Avevano comprato un terreno con una casa che avevano poi sistemato per farci una colonia estiva. E questa colonia è andata avanti per anni.

Ronchi (Marina di Massa), 1959-1960: colonia estiva internazionale per figlie e figli di anarchici fondata da Giovanna Caleffi Berneri (al centro, dietro i bambini) e dedicata alla memoria della figlia Maria Luisa, morta prematuramente nel 1949. Il progetto era stato avviato nel 1951 in Campania, a Piano di Sorrento, con il nome Colonia Maria Luisa Berneri, ma si era poi interrotto nel 1957 a causa di alcune difficoltà. Nel 1960 viene rifondato in Toscana, a Ronchi, con il nome di Comunità Maria Luisa Berneri, e le sue attività proseguiranno fino al 1966 circa, quattro anni dopo la morte di Giovanna (Archivio Famiglia Berneri-Aurelio Chessa).

Più o meno in che anni siamo?

Aurora: Nei primi anni Sessanta. Ci venivano in genere i figli dei compagni più poveri.

E venivano anche i figli degli italoamericani?

Aurora: Ci venivano i nipoti. E c’era molta solidarietà. Ad esempio Valerio Isca, emigrato di origini siciliane, negli Stati Uniti aveva due nipoti gemelle. Anch’io avevo una gemella, ma noi non avevamo niente di niente, eppure sembravamo ricchissime perché Isca ci mandava tutti i vestiti dismessi dalle sue nipoti, vestiti elegantissimi. Dall’America in quegli anni ci mandavano pacchi di vestiti. Avevamo persino il cappotto di leopardo perché uno di loro lavorava nel settore delle pellicce e ci aveva mandato due cappotti di leopardo, a noi che vivevamo nelle case popolari! C’era solidarietà, insomma, un po’ per rispetto verso il mio babbo, e un po’ per l’accoglienza di mia mamma. A mia madre fregava poco della politica, ma era una donna eccezionale. E aveva un gran naso [batte il pugno sul tavolo], perché quando si presentava qualche spia, lei la riconosceva subito! E allora diceva: “Questo qui mi puzza, mi puzza…”, ed erano sempre dei poliziotti infiltrati!

Carrara, gennaio 1964: Aurora Failla ritratta insieme a Ida Pilat, militante del movimento anarchico ebraico newyorkese e compagna di Valerio Isca, militante anarchico italoamericano. Storicamente, questi due movimenti di immigrazione mantennero rapporti amicali e collaborativi molto stretti (Fondo A rivista anarchica).

Poi a un certo punto ci siete andati voi negli Stati Uniti. Avete fatto un lungo viaggio, giusto? O più d’uno?

Aurora: Abbiamo fatto due viaggi per poterli girare tutti. Il primo lo abbiamo fatto da soli, io e Paolo. Dopo tanti incontri qui in Italia, siamo andati noi lì e abbiamo fatto un viaggio meraviglioso. Il viaggio della nostra vita, prima di avere i figli. E abbiamo veramente preso contatto con tutti.

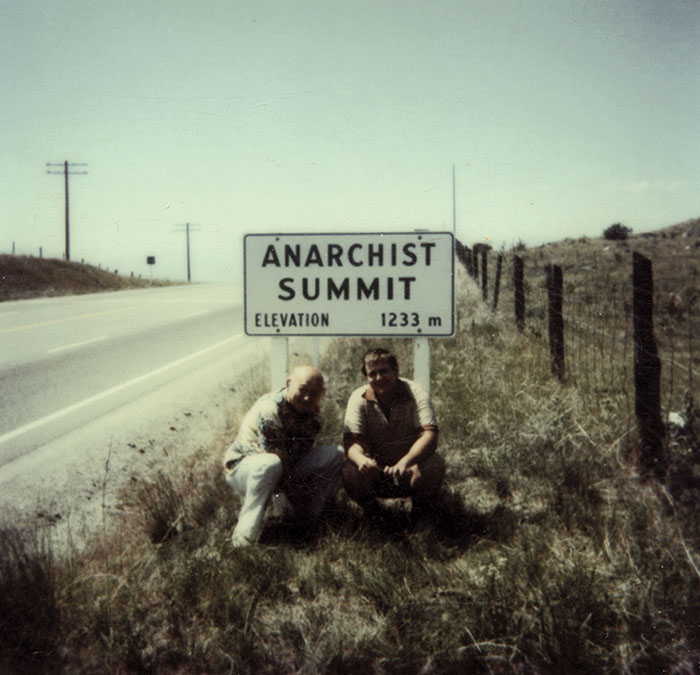

Canada, British Columbia, 10 maggio 1979: Attilio Bortolotti (a destra) e Paolo Finzi posano dinanzi a un cartello stradale nei pressi della Anarchist Mountain (Fondo A rivista anarchica).

Che giro avete fatto?

Aurora: Siamo stati prima in Canada, da Attilio Bortolotti, e poi giù fino nel sud degli Stati Uniti. Siamo andati a trovare tutti gli anarchici che avevamo conosciuto a Carrara, ma anche altri compagni che non avevamo mai incontrato. Gli anarchici italoamericani a quel tempo erano già vecchietti, ma c’erano anche i loro figli e nipoti. Il compagno più vecchio che abbiamo incontrato è stato John the Cook [Vincenzo Ferrero], che all’epoca aveva 101 anni!

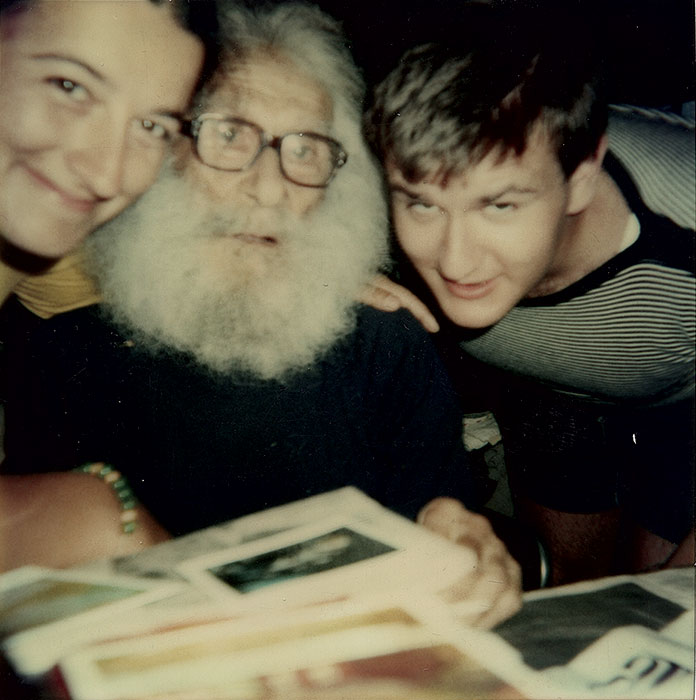

Los Gatos, California, 27 luglio 1979: Aurora e Paolo con John The Cook. Su questo straordinario personaggio si veda l’articolo Ricordando John, ovvero Vincenzo, scritto da Paolo per il n. 32 del “Bollettino dell’Archivio Pinelli” (Fondo A rivista anarchica).

Torniamo in Italia e ad “A”. Dopo i primi anni, siete rimasti tu e Paolo a mandare avanti la rivista. Ci sono state delle fasi particolari?

Aurora: Ci sono stati vari gruppi nel corso del tempo. C’è sempre stato un flusso di gente che arrivava e poi, dopo un po’, se ne andava… Ma la rivista ha continuato a uscire per tutti questi anni e non ha mai saltato un numero. Ed è sempre stata un punto di riferimento per tutti gli anarchici, anche per quelli che arrivavano dall’estero e passavano da Milano.

Una piccola Carrara a Milano, dunque.

Alba: In casa mia, da quando sono nata, ho visto passare gente arrivata da tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone… E quello che mia mamma racconta di casa sua a Carrara, io l’ho vissuto qui a Milano.

Aurora: Ci siamo trovati anche in dieci a dormire per terra in soggiorno [ride].

Siete stati quindi un punto di riferimento non solo per l’anarchismo italiano ma anche per quello internazionale. Sia politicamente, la rivista, sia fisicamente, casa vostra e la redazione di via Rovetta.

Aurora: Assolutamente sì. Ci sono sempre state persone disposte a tramandare le cose fatte e dette, a far sì che diventassero cose un po’ di tutti. Perché il raccontare – fare una rivista e dunque raccontare – vuol dire dare continuità.

Dimmi di più su questa cosa del raccontare, della memoria e del dare continuità. Io come attività militante sono impegnato nell’Archivio Pinelli. Per me, come per molti altri, non c’è più una rivoluzione alle porte e l’anarchia è fatta anche di diffusione di libri e riviste. Certo non solo, ma è anche quello. E una delle cose che mi appassiona di più dell’Archivio Pinelli e del CSL è proprio il filo della memoria e i contatti con le persone sparse per il mondo. Contatti che in certi casi risalgono a tantissimo tempo fa e che sopravvivono incredibilmente saldi nel tempo.

Aurora: Certo. Anche perché non viaggiavamo solo noi per il mondo, ma anche gli altri viaggiavano molto. Un tempo ci si muoveva poco, ma a un certo punto hanno cominciato a girare tutti, appoggiandosi spesso ai compagni locali per conoscerli meglio e creare reti di solidarietà. Si è così consolidata questa abitudine ad accogliere i compagni che venivano da fuori, per partecipare ad esempio ai convegni organizzati dal CSL. Tutto questo faceva comunità. E in questo senso la rivista ha fatto tanto. Ovviamente non lo facevamo solo io e Paolo. Diciamo che c’era il piacere di accogliere i compagni.

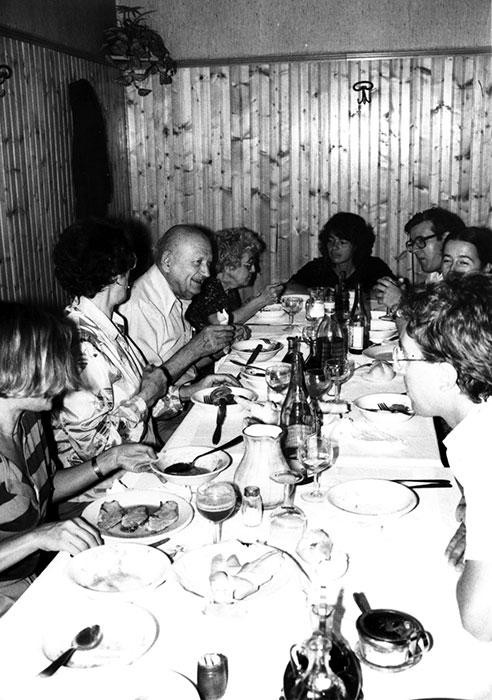

Milano, cena nella solita trattoria all’angolo, con “ospiti d’onore” arrivati dalle Americhe. Da sinistra: Fausta Bizzozzero, Libera e Attilio Bortolotti (Canada), Luce Fabbri (Uruguay), Rossella Di Leo, Paolo Finzi, Aurora Failla, Massimo Panizza (Fondo A rivista anarchica).

È stato un po’ il filo rosso della vostra vita si potrebbe dire…

Aurora: Certo. La fortuna grande, mia e di Paolo, è stata quella di esserci incontrati con due famiglie alle spalle che seguivano il filo della solidarietà. E quindi il piacere dell’incontro. Io mi ritengo molto fortunata perché sono nata in una famiglia meravigliosa. Mia mamma quasi non sapeva né leggere né scrivere, ma era una donna formidabile… Comunque questa solidarietà umana è stata molto importante per me, ed è una cosa che va al di là della cultura, al di là di ciò che si impara studiando.

Alba: Se posso dire una cosa, morto mio padre e chiusa la rivista, temo che molti di questi legami andranno persi. Lui aveva questa enorme capacità di mantenere i rapporti nel tempo. Anche chi passava in redazione solo una volta ogni tanto, subito si sedeva lì e iniziava a fare due chiacchiere. Sia a casa mia che in via Rovetta ho conosciuto e ho sentito parlare su qualsiasi cosa persone eccezionali provenienti da tutto il mondo.

Cambiando argomento, come avete conosciuto Fabrizio De André? È mai passato da via Rovetta?

Aurora: Fabrizio è stato un amico personale. Ricordo che Dori e Fabrizio si erano appena trasferiti a Milano e vivevano ancora in albergo. Paolo era riuscito a ottenere un’intervista per “A” e così era andato nel loro albergo. E come ha poi raccontato, la prima che incontra è Dori Ghezzi, tutta vestita di bianco. “Sembrava una dea”, diceva sempre. Questo è stato il primo incontro. Poi Paolo ha fatto l’intervista e da lì è nata una grande amicizia, anche umana.

Alba: Facendo un passo indietro e tornando ai ricordi di famiglia, vorrei raccontarti un episodio che risale alla giovinezza di mio padre. Diceva sempre di essere cresciuto a “pane e antifascismo”, però mi ha anche confessato che quando c’è stata tutta la questione legata alla strage di piazza Fontana i miei nonni – i suoi genitori – si erano molto spaventati dopo il suo arresto. Sapevano che frequentava gli anarchici e per la preoccupazione, nonostante fossero convinti antifascisti, gli proibirono di frequentare il Ponte della Ghisolfa. Mio padre, di solito molto ligio e responsabile, a quel punto cominciò a dire bugie, come mi raccontò lui stesso qualche anno fa. Gli diceva che andava da qualche altra parte e invece da piazza della Repubblica, dove abitavano, attraversava mezza città per andare al Ponte, in Bovisa. Quando me l’ha riferito era ancora stupito di se stesso per aver mentito ai suoi genitori, il massimo della trasgressione per lui! E poi volevo aggiungere un’altra cosa. Oltre a sua madre, c’è stata una seconda figura femminile importante per mio papà. Una mia bisnonna, la madre di sua madre, di cui infatti parlava spesso: la nonna Lavinia [Bassani], morta a 101 anni.

Aurora: Una donna molto rigida, ma con un forte senso etico.

Alba: Credo che nonna Lavinia abbia avuto una grande influenza su di lui. Tanto che anch’io, come mio padre, sono cresciuta con i proverbi di questa bisnonna. C’era un proverbio per ogni cosa. È campata fino a quasi 101 anni facendo la settimana enigmistica e nonostante la malaria che aveva contratto in Africa, dove era andata a trovare una delle sue figlie, Eugenia Bassani, una zia di mio padre, altra figura femminile molto importante per lui…

Aurora: Sì, la zia Eugenia è stata una femminista ante litteram… Aveva anche studiato e praticato l’agopuntura tantissimi anni fa. Si era trasferita in Libia per svariati anni perché a soli 21 anni, prima della guerra, aveva vinto una borsa di studio per gestire le farmacie di Tripoli e Bengasi.

Alba: Era una donna laureata, anzi aveva una doppia laurea in tempi in cui pochissime donne si laureavano. Quando aveva 90 anni ha persino scritto un libro sulla medicina cinese [Biofisica e pulsologia. La medicina tradizionale cinese: una medicina olistica secondo le leggi universali degli essere viventi, 2003; N.d.C.]. Era una donna assolutamente indipendente. Da anziana, ha vissuto da sola a Milano fino alla sua morte e mio padre era uno dei pochi parenti che continuava a frequentarla, anche se alla fine era diventata un po’ pazza. Insomma, tutte queste donne sono state importanti nella sua vita. Mio padre ha sempre amato di più le donne che gli uomini.

Aurora: Per la loro forza e indipendenza.

Alba: Non mi ha mai detto esplicitamente “le donne sono migliori”, ma di certo lo pensava. Ad esempio, quando conosceva una coppia di compagni, di lui diceva: “Sì, è bravo, è simpatico”, ma chissà come mai la donna era sempre meglio! [ride]

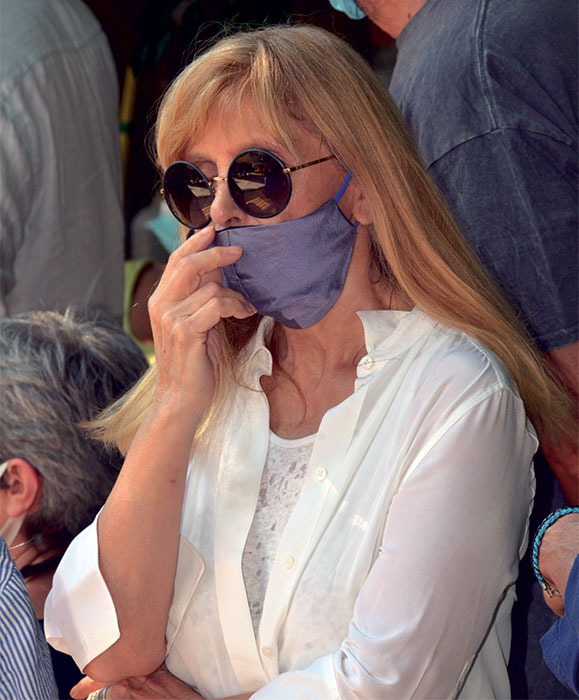

Milano, Cascina Autogestita Torchiera, 27 luglio 2020: Dori Ghezzi ai funerali di Paolo Finzi (Foto di Roberto Gimmi).

Cambiamo argomento. Volevo chiederti che rapporto c’è stato con Gianfranco Bertoli. Bertoli è stato un personaggio indubbiamente controverso: l’attentato alla questura di Milano nel maggio del 1973, a un anno di distanza dall’assassinio di Luigi Calabresi, con l’obiettivo di “vendicare” Pinelli; le accuse di connivenza con i servizi e gli ambienti neofascisti; la lunga detenzione in conseguenza della condanna all’ergastolo durante la quale c’è stata una collaborazione con “A”, per la quale scrisse vari articoli di critica anticarceraria [vd. È morto Gianfranco Bertoli, “A rivista anarchica” n. 269, febbraio 2001 N.d.C.]… Al di là della collaborazione con la rivista, il vostro rapporto con Bertoli è stato ancora più particolare poiché Paolo è stato il suo tutore durante il periodo detentivo.

Aurora: Di Bertoli se n’è parlato anche troppo. Alla fine, io penso che sia stato un errore avere rapporti con lui, che il giudizio su di lui sia stato probabilmente falsato per troppa bontà. Non era questa gran figura etica e non si meritava tutto quello che gli è stato offerto.

Alba: Non conosco bene la storia, ma so che mio padre era molto deluso. Non era così orgoglioso di avergli fatto da tutore.

Passiamo al rapporto con l’ebraismo e al rapporto con i Rom, anche inteso come relazione con singole persone. Parlami un po’ di questo.

Aurora: Per tutta la vita Paolo, e anch’io, abbiamo sempre pensato agli ultimi. Per noi è sempre stato importante riconoscere l’altro, da qualunque posto arrivi. Anzi, abbiamo sempre avuto nei confronti degli ultimi una curiosità che derivava anche da una voglia di onestà. Paolo ha sempre sofferto moltissimo per il fatto di venire da una famiglia benestante. Per cui ha usato il cuore, ha dato tanto, è stato un uomo di grande bontà e onestà. Ma attenzione, dare agli altri non voleva dire solo dare soldi. Voleva dire riconoscere che tu sei in una situazione di privilegio ed è tuo dovere aiutare chi non lo è. Certo, poi ti prendi anche le fregature. Ma quello che è sempre stato importante è questa continua tensione a conoscere e riconoscere l’altro.

Un‘altra forma di quel piacere dell’incontro di cui si parlava prima.

Aurora: Sì, perché questo ti apre a tante cose, anche a delle fregature, appunto. O al disincanto, a volte. Però rimane la curiosità, che d’istinto non è un punto interrogativo ma una certezza. Tu sei un altro, ma sei ugualmente parte della mia famiglia. Questo è stato un aspetto fondamentale di Paolo. Della sua onestà e bontà.

Se l’origine del legame con l’ebraismo è più evidente, cosa ha spinto Paolo a interessarsi dei Rom? Ha cercato lui questa relazione? C’è stato un evento particolare che lo ha spinto a interessarsi di questa cultura?

Aurora: Gli ultimi: perché sono gli ultimi.

Alba: Posso? È il mio argomento! Se vuoi te ne parlo io. Mio papà era molto impegnato nella scuola di via Russo, a Milano, dove andavamo io e mio fratello. Era il rappresentante dei genitori. Questa scuola era piena di Rom perché tutti quelli del campo di via Idro in quegli anni venivano a scuola grazie a un progetto del Comune di Milano che aveva messo a disposizione un pulmino per portarli dal campo alla scuola e viceversa. I genitori e gli insegnanti avevano inoltre organizzato delle “colazioni” per i bambini rom durante le quali potevano non solo mangiare ma anche farsi la doccia, ecc. Paolo aveva fatto amicizia con due donne, una era gagi come me, l’altra no, era la mamma di una mia amica. Erano mediatrici culturali. Paolo ha avvicinato queste due donne, che erano anche quelle che accompagnavano i bambini dal campo alla scuola, e dopo aver stretto amicizia era andato al campo con loro. È così che ha cominciato a frequentare i Rom. E qualche volta mi portava al campo con lui. Di recente mi sono tornati in mente alcuni episodi che avevo dimenticato. Paolo – da solo! – ogni tanto portava una decina di bambini rom a Gardaland. Qualche volta ci andava con le femmine, e portava anche me, e una sola volta ci è andato con i maschi, e ha portato mio fratello. L’unica volta che ci è andato con i maschi, poi ha giurato “mai più”! È successo un casino terribile, sono anche stati violenti. Mentre noi femminucce eravamo più “carine” e così ci ha portato varie volte!

Una volta la madrina rom di mio figlio Lapo mi ha raccontato un altro episodio che non conoscevo. Quando era piccola, mio padre era andato a prenderla al campo per portarla a casa nostra per la festa di compleanno di mio fratello. Ma lei non voleva venire perché non aveva le scarpe: aveva solo le ciabatte di sua madre. Paolo allora le ha detto di non preoccuparsi che gliele avrebbe comprate lui. Sono andati in un negozio ma non c’era il suo numero. A questo punto Paolo le ha detto che non era comunque un problema perché tanto Aurora faceva sempre togliere le scarpe a tutti: “Tu ti togli le ciabatte, le metti da qualche parte, e nessuno si accorgerà di niente”. La fine della storia è che invece qualche bambino ha visto che è arrivata in ciabatte e ha cominciato a prenderla in giro, e ovviamente lei si è messa a piangere disperata! Insomma, il rapporto con i Rom è nato così, una storia di quartiere unita all’interesse per gli ultimi e al piacere dell’incontro. Anche se poi, e lo dico per esperienza diretta, gli zingari più li conosci e più è difficile mantenere il rapporto. Paolo era arrivato negli ultimi anni ad avere un po’ di disincanto anche su questo.

Su qualcosa di specifico o in generale sul loro modo di fare?

Alba: Verso la fine era un po’ meno fiducioso rispetto al fatto che intendessero davvero riscattarsi e cambiare. Perché gli zingari sono testardi. Quindi, anche se vuoi aiutare gli ultimi…

Forse perché per un verso vogliono rimanere così?

Alba: Ecco, sì. Possiamo dire che sicuramente non si sbattono troppo per uscire dalla situazione in cui si trovano. E questo alla fine a Paolo gli ha fatto girare un po’ i coglioni.

Con l’ebraismo invece mio papà ha avuto un rapporto che non sono mai riuscita a capire davvero, forse è l’unica cosa di mio padre che non ho mai capito fino in fondo. Perché lui è cresciuto in una famiglia di ebrei laici, non praticanti. Eppure, negli anni lui ha rinforzato questo legame.

Io ci vedo un po’ quello di cui parlavamo prima. Ovvero i punti di contatto fra una certa cultura ebraica e la cultura anarchica, entrambe se vogliamo della diaspora. Senza dimenticare la rilevanza che entrambe danno alla convivialità…

Aurora: Certamente, alla convivialità, ma anche alla solidarietà.

Circondario di Pavia, luglio 2015. Paolo seduto davanti all’ingresso della carovana (come viene chiamata la casa mobile presso gli zingari) di Rudi, compagno della figlia Alba. A destra e a sinistra di Paolo i numerosi nipoti di Rudi.

Questo, ad esempio, è più evidente nel caso degli Stati Uniti, dove ci sono stati molti punti di contatto fra la parte libertaria della comunità ebraica d’immigrazione e la più generale comunità anarchica, anch’essa ampiamente d’immigrazione. Il Centro studi libertari su questo argomento ha pure organizzato un convegno internazionale nel 2000: Anarchici ed ebrei, storia di un incontro. Forse Paolo ha vissuto a sua volta alcuni aspetti comuni di questi due mondi che in effetti mostrano delle sorprendenti somiglianze.

Alba: È vero, ma per qualche motivo mi sfugge comunque qualcosa… Siamo persino andati in viaggio in Israele…

Aurora: In Israele siamo andati a trovare anche molti amici conosciuti in Italia che non erano anarchici. Il suo interesse per l’ebraismo comunque c’è sempre stato: essendo profondamente anarchico, Paolo non poteva non vedere alcune cose che non avevano niente a che fare con l’anarchismo. Ma alla fin fine il discorso di Paolo è sempre stato quello degli ultimi… e fra gli ultimi ci sono sicuramente anche gli ebrei. Poi lo Stato di Israele e tutto il resto è un altro discorso… Comunque anche i suoi genitori erano del tutto laici. Magari capitava che andassero a qualche festa ebraica di famiglia, ma era soprattutto perché si mangiava e si beveva insieme!

Alba: [ride] Ricordo che noi andavamo tutti gli anni a Mantova, al cimitero ebraico perché così dopo mangiavamo i tortelli di zucca. Quando è morta mia nonna Matilde, ricordo che al funerale mio padre si era incazzato come una bestia perché si era messo appositamente una camicia rosa che gli aveva portato in regalo dalla Cina mio fratello. Ma gli ebrei hanno un’usanza funebre: il rabbino, in segno di lutto, ti taglia la camicia! Lui, che non sapeva niente di queste cose, c’è rimasto di merda! Siamo arrivati al cimitero di Mantova, e il rabbino ha strappato la camicia a mio papà, a suo fratello Enrico e a sua sorella Valeria! Poi ovviamente lui se l’è fatta ricucire e ha continuato a metterla.

Bene abbiamo parlato di molte cose, e da tutte direi che traspare in modo evidente un rapporto strettissimo tra te, Aurora, e Paolo, un legame speciale oserei dire. Vuoi aggiungere qualcosa su questo, sul rapporto tra te e Paolo?

Aurora: Abbiamo avuto un rapporto speciale, un amore intenso… eravamo molto simili come sensibilità. Un amore che più grande di così non poteva essere. Era un amore basato sul rispetto, sulla stima reciproca, un amore libero. Noi eravamo liberi, eravamo una coppia di due persone che si sono amate tutta la vita per scelta.

Aurora Failla (Siracusa 1951 - Milano 2025), figlia di Alfonso Failla e Eufemia Pastorello, e sorella gemella di Gemma, dopo la nascita si trasferisce con il resto della famiglia a Carrara dove rimane per tutta l’infanzia e l’adolescenza e dove inizia a partecipare attivamente al movimento anarchico. Nel 1971 conosce Paolo Finzi con il quale instaura una relazione che durerà per il resto della loro vita e che la porterà a trasferirsi a Milano. Con Paolo avrà due figli e condividerà la gestione di “A” fino alla sua chiusura.

Alba Finzi (Milano 1991), figlia di Paolo e Aurora, poco più che ventenne ha cominciato a frequentare le comunità rom dove ha conosciuto il suo futuro compagno Rudi Hudorovich, rom croato con cui ha avuto due figli, Lapo e Luna.

Andrea Breda (Milano 1983), da adolescente partecipa attivamente al movimento studentesco milanese per poi approcciarsi, poco più che ventenne, al mondo anarchico, diventandone ben presto un assiduo frequentatore. La militanza anarchica vera e propria comincia all’interno del collettivo A.sperimenti e del collettivo del Circolo dei Malfattori di Milano, con il quale vive la relativamente breve ma intensa esperienza dell’occupazione di Ripa dei Malfattori, tre vetrine provocatoriamente affacciate sulla movida milanese dei navigli in cui per circa tre anni (2013-2015) vengono organizzate iniziative culturali dei generi più disparati. Nel 2009 comincia a collaborare con Il Centro studi libertari / Archivio G. Pinelli e poco dopo con la casa editrice elèuthera, collaborazioni che continuano ancora oggi.

[Estratto dal Quaderno n.3, Paolo Finzi: la pratica (imperfetta dell'anarchia)]