Intervista con Jean-Jacques Lebel realizzata a Parigi nel novembre del 1997

Estratto dell'intervista

È già stato detto, ma devo dire che sono abbastanza d’accordo sul fatto che si ritrovano nel maggio ’68 tutti i grandi problemi sociali e politici del movimento rivoluzionario, ovvero le due impostazioni contraddittorie fondamentali: o movimento sociale o cosiddetto partito rivoluzionario. Una vecchia storia, come nella Comune di Parigi, il vecchio conflitto non solo ideologico, politico, ma anche organizzativo, fra Bakunin e Marx, fra Gramsci e Bordiga, fra i consigli operai e il partito, fra Rosa Luxemburg e Lenin, fra gli anarchici russi, come spiega benissimo Volin, e i bolscevichi. Insomma tutte queste cose si sono trovate intensificate e concentrate in poche settimane. Perché il movimento del ‘68 come l’abbiamo vissuto noi in Francia, cioè le occupazioni di università, di scuole, di teatri e poi di fabbriche e di uffici, è stata una cosa che è durata un mese e mezzo. Però, se si può esagerare un po’, in questo mese e mezzo si è vissuto di più che in due o tre esistenze cosiddette normali, perché l’intensità, la forza, era tale che si è vissuto molto di più. Dicono i biologi che si utilizza normalmente solo il 10% del cervello, delle sue capacità; è una cosa che piaceva molto al nostro grande Julian Beck, lui diceva sempre che noi anarchici dobbiamo utilizzare almeno il 15%, così si fa la rivoluzione. E certamente nei grandi momenti di trasformazione, che avete conosciuto anche in Italia, si vive molto più intensamente e le cose che abbiamo dentro diventano soggetti.

Mi chiedete se ci sono state influenze dei movimenti cosiddetti «d’avanguardia» sul ‘68. Certamente sì (anche se la parola avanguardia, che è un termine militare, non è accettabile), basta guardare i manifesti, basta vedere il linguaggio utilizzato, basta guardare la tipografia dei manifesti, delle riviste e dei giornali, basta sentire il feeling. Questa dirompenza, questa radicalità, la si trova in tutti i grandi momenti della storia umana, dove ci sono stati individui isolati, tipo Artaud o Rimbaud, e movimenti collettivi che hanno affrontato gli stessi problemi, cioè l’individuo di fronte alla burocrazia, al militarismo, alla religione, a tutte le forme di oppressione umana. Dunque c’è stata questa influenza, anche se non lo so quanto diretta.

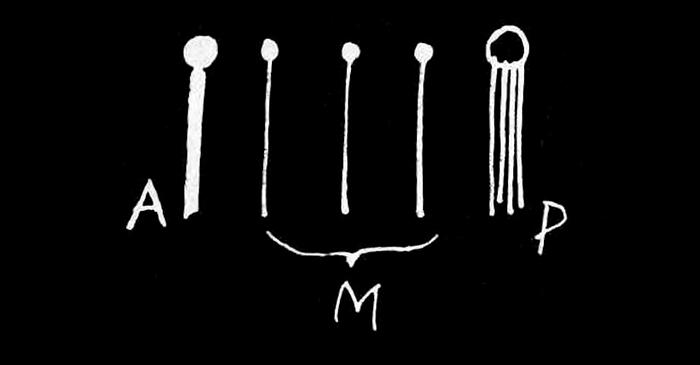

In Francia, la maggior parte erano ragazze e ragazzi fra i quindici e i venticinque anni: liceali e universitari di ceto medio (cioè, piuttosto ignoranti per dirla tutta!). Sono stati quelli più vecchi come me che hanno immesso nel movimento Artaud, Rimbaud, Rosa Luxemburg, Bakunin, Nietzsche, l’antipsichiatria di Lang… Sono stati molto ricettivi, ma non si può certo affermare che la maggior parte dei giovani sapesse chi erano Artaud o Basaglia e David Cooper, che conoscessero gli anarchici più noti come quelli del Living Theatre. Non avevano letto quello che avevamo letto noi essendo più vecchi; noi siamo cresciuti nella lotta contro la guerra d’Algeria, era la generazione che aveva militato contro il colonialismo. Io avevo circa quindici anni più degli studenti del ‘68, e infatti nel giornale che abbiamo stampato in quel maggio, che si chiamava «Le Pavé», si sente l’influenza delle cosiddette avanguardie politiche e culturali, con brani di Rosa Luxemburg, che parla della spontaneità delle masse e contro il partito, contro la burocrazia centralista, e brani di Georges Bataille, che ha scritto cose fondamentali per il successivo movimento delle donne. Poi c’era Lang, che con Basaglia ha creato l’antipsichiatria, e ancora i situazionisti.

Il giornale era fatto dal Movimento 22 marzo ed era stato tirato in 200.000 copie distribuite gratuitamente per strada. Noi ci eravamo rifiutati di fare divisioni fra anarchici e situazionisti, quelle vecchie cappelle insopportabili di gente che lotta fra di loro. Stavamo tutti insieme, era questo il Movimento 22 marzo, era una specie di coalizione fra tutte le punte più radicali di qualsiasi gruppo. Poi c’erano anche i marxisti, e ovviamente non potevamo andare d’accordo con loro. Tuttavia per cose precise, per esempio la guerriglia urbana, abbiamo presi accordi anche con loro (dopo trent’anni si può dire!). Però quando si iniziava a parlare di politica, di programmazione per il futuro, o anche di comportamenti morali su argomenti come la famiglia, i maoisti erano di un puritanesimo che faceva paura. Inoltre convivevano con il fantasma del Partito Comunista, volevano entrare nel PC, non volevano attaccarlo troppo perché alla fin fine, inconsciamente o consciamente, era il loro modello. Ovviamente noi anarchici dicevamo: «No, è come il Vaticano, è da buttare totalmente, non si può modificare qualcosa di così deteriorato». Anche se erano parzialmente d’accordo, i loro leader pensavano già di diventare importanti, di fare carriera, e sono proprio quelli che si sono ritrovati all’Eliseo a lavorare con Mitterrand, con Fabius e gli altri. Strano ma non troppo, perché i marxisti da sempre, quando il loro famoso partito non può essere rivoluzionario, vanno in parlamento, entrano nella «sinistra» della sinistra , dove infatti adesso troviamo ex trotzkisti e maoisti. Sono architetti del potere e infine entrano nelle strutture di potere, e questo lo dicevamo già nei dibattiti che abbiamo avuto con loro nella Scuola di Belle Arti.

Anche sulla violenza c’era stato un dibattito duro e le diversità sono venute fuori chiaramente quando abbiamo incendiato la Borsa di Parigi. Bisogna raccontare questo episodio perché è esemplare. C’è stata la famosa manifestazione del 13 maggio, che voleva essere una specie di grande festa in commemorazione della Comune di Parigi, almeno questa era la scusa. Quando ci siamo trovati alla Gare de Lyon c’erano almeno quattrocentomila persone. Poco prima c’era stato un famoso discorso di De Gaulle, che aveva fatto questa dichiarazione politica molto forte: «Adesso basta, bambini tornate a casa!». E ci aveva proprio chiamati pis-en-lit, cioè piscialetto. Quando era stata convocata la famosa manifestazione, De Gaulle se l’era battuta per tre giorni non sapendo cosa fare, ovvero se doveva o no mandare avanti le mitragliatrici e fare una vera repressione. A quel punto c’è stata una rivolta totale e lì ho capito che eravamo riusciti a mettere davvero qualcosa in movimento. Tutti gridavano «venti anni bastano!» e intendevano che venti anni di gollismo erano troppi. Noi anarchici allora abbiamo detto «duemila anni bastano!», cioè duemila anni di civiltà cristiana bastano, e tutti hanno ripreso il nostro slogan.

Durante la manifestazione, vicino alla Bastiglia se ricordo bene, un dimostrante per sfuggire ai poliziotti che erano andati a pestarlo cadde dal tetto su cui era salito. È stato il primo morto del ‘68, e a questo episodio farà seguito una radicalizzazione tremenda, la gente ha reagito con molta rabbia. E di cosa fare si è discusso apertamente nelle assemblee generali, che ovviamente erano piene di poliziotti. Ma per noi questo era molto importante: non avere un capo d’orchestra segreto, fare tutto secondo i modi della democrazia diretta. Dunque si è discusso, non c’è stato niente di segreto alla bolscevica, e i poliziotti ascoltavano. La decisione è stata di andare diretti al municipio. Lì c’era stata la Comune di Parigi e ora si voleva occupare il municipio e metterci la bandiera nera: non per prendere il potere, ma per fare una festa. Ovviamente le autorità erano state informate dai poliziotti e avevano dato ordine di collocare delle mitragliatrici nell’edificio. L’avvertimento era che questa veniva considerata una frontiera da non superare, altrimenti ci sarebbe stato il bagno di sangue. Il fantasma nella testa tutti era davvero la presa del Palazzo d’inverno.

Allora sono state fatte molte riunioni. Noi dicevamo: «Non possiamo assumerci la responsabilità di fare un bagno di sangue, non siamo come Lenin». I leninisti ribattevano: «Sì invece, bisogna... I martiri... Il sangue!». E noi : «Siete pazzi! Cos’è ‘sta idea dei martiri...». Allora, con Daniel, [Cohn-Bendit] e Jean-Pierre [Duteuil] e altri, abbiamo deciso: «Non si parla con questi malati mentali che vogliono sangue» e quando il corteo avrebbe dovuto girare ad un certo punto della strada per andare là dove era previsto, ci siamo messi in mezzo gridando di continuare ad andare avanti. E la gente ha continuato a marciare e ci siamo ritrovati sui grandi boulevards in quattro-cinquecentomila persone, senza sapere bene. A un certo punto qualcuno grida: «Andiamo alla Borsa!». In realtà la Borsa non era affatto prevista. Quando ci arriviamo la Borsa è chiusa, completamente chiusa. Allora abbiamo spaccato delle finestre e siamo entrati. Poi con un fiammifero abbiamo incendiato qualche tavolo e qualche sedia, non è successo assolutamente niente di grave, però i giornali di tutto il mondo hanno fatto un gran chiasso e la Borsa è scesa di molti punti! E questo solo perché si è toccato l’immaginario sociale del gran capitale (di certo non perché la cosa fosse efficace in sé).

Quello che è successo quel giorno mi sembra un buon esempio di come gli anarchici debbano rapportarsi alla realtà sociale. In primo luogo non arrogarsi mai il diritto di far morire gli altri, non ricercare la violenza per la violenza, che è una cosa completamente suicida e stupida. In secondo luogo, e questo ce lo ha insegnato il dadaismo, non scordarsi che la vita è in fondo una barzelletta e che tutti noi facciamo finta di capire quello che sta succedendo, facciamo del nostro meglio, ma sappiamo benissimo di avere mezzi molto limitati per capire la realtà. In terzo luogo, avere chiaro che il capitalismo, come tutti i regimi sociali, sono più vulnerabili nel loro immaginario, che se si accende un piccolo fuoco che i pompieri hanno spento in mezz’oretta, ma lo si accende in un luogo così sacro, questo fa cadere le borse di tutto il mondo. Mi sembra un insegnamento incredibilmente chiaro. […]