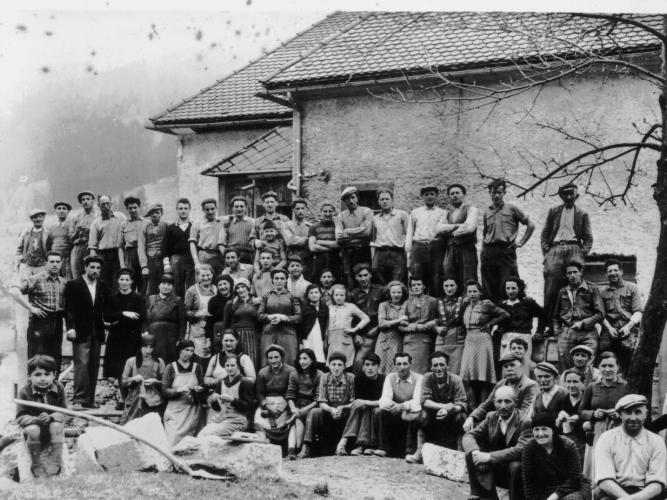

Nella foto: 1946, foto ricordo dopo la riapertura della Casa del popolo a Prato Carnico

La Resistenza in Carnia, intervista a Ido Petris (1931-2020)

di Elis Fraccaro

F. Presentati.

P. Mi chiamo Ido Petris e sono nato a Pradumblis, nel comune di Prato Carnico, nel 1931 da una famiglia che a partire dal nonno ha sempre avuto idee anarchiche.

F. Pradumblis è stato un paese con una presenza anarchica abbastanza forte. Come nacque l’anarchismo in Val Pesarina?

P. Nacque con gli ideali del movimento operaio all’inizio del secolo, quando l’idea della Prima Internazionale trovò qui in vallata un terreno molto favorevole. Già all’inizio del Novecento venne costituito un circolo democratico fornito di una buona biblioteca – che era anche una delle prime sezioni del partito socialista – e di lì si diffuse l’ideale socialista.

F. C’erano contatti con l’estero, cioè con i paesi dell’emigrazione?

P. Senz’altro. I contatti con l’estero avvenivano soprattutto sul campo sindacale. Un po’ in tutta la Carnia, prima della prima guerra mondiale, si emigrava come muratori o come lavoratori del legno in Austria, in Germania e in Svizzera; e lì, nei cantieri, iniziavano i rapporti con gli operai tedeschi, austriaci, e si entrava in contatto con la realtà sindacale di quei cantieri cui cominciavano ad aderire anche loro.

F. Che poi sviluppavano un’attività autonoma anche nei luoghi d’origine…

P. Erano stagionali e quindi l’autunno tornavano e facevano qui la loro attività. Oltretutto c’era un fenomeno particolare, e cioè i crumiri. Infatti i caporali ingaggiavano qui gli operai mantenendosi in contatto con le ditte, soprattutto in Germania perché era lì la maggiore affluenza. Il problema veniva fuori quando i lavoratori emigrati si organizzavano sindacalmente e facevano sciopero: allora i padroni tedeschi risolvevano il problema mettendosi d’accordo con questi caporali che importavano altra manodopera per sostituire nei cantieri gli scioperanti. Proprio per questo quando tornavano facevano propaganda contro questi crumiri.

F. In Friuli esisteva un sistema cooperativo?

P. In quegli anni, qui in Carnia cominciavano a nascere le cooperative per la lavorazione del latte. La prima latteria sociale era stata fondata nel 1890 circa, ma pochi anni dopo vennero istituite delle latterie sociali in ogni paese della vallata e vennero costruiti anche dei fabbricati nuovi fatti dai soci, che anticipavano i soldi e mettevano la manodopera dato che erano tutti del mestiere. Poi ci furono le cooperative di consumo. La Cooperativa carnica venne istituita nel 1906 come cooperativa di consumo. Ed è qui che nacque l’idea di costruire una Casa del Popolo.

F. La Casa del Popolo venne inaugurata nel 1913. Da chi fu fatta e come?

P. C’erano duecento soci di ideale socialista.

F. Cioè anche anarchici?

P. Si distinguevano poco anarchici e socialisti, perché tutti operavano con metodo libertario. Qui il gruppo anarchico si divise dai socialisti solo nel 1912. Fino allora erano andati avanti lavorando insieme in modo libertario: nel campo della cultura, nelle cooperative, in pratica dove c’erano le Società Operaie di Mutuo Soccorso, che qui erano state istituite prima del 1900.

F. Quanto ai finanziamenti?

P. Erano quelli che emigravano che facevano le collette. Poi, essendo stagionali, in autunno e primavera preparavano i materiali e costruivano fin dove potevano arrivare con i soldi raccolti.

F. A cosa doveva servire questa Casa del Popolo?

P. Principalmente era stata istituita come sede culturale. Un piano era predisposto per la cooperativa di consumo, ma in un altro c’era la stanza per le riunioni, cioè la biblioteca, e lì si facevano attività culturale, riunioni, eccetera; e poi all’ultimo piano c’era una grande sala da ballo.

F. Si facevano molte feste?

P. Sì, feste sociali, perché era con le feste da ballo che si divertivano. Ma i ricavati avevano sempre uno scopo sociale.

F. Pradumblis era un paese di anarchici, o per lo meno di socialisti e anarchici. C’è stato un periodo in cui c’erano solo tre famiglie che non lo erano. Infatti esiste il diario di un prete di Prato Carnico il quale, avendo fatto una specie di censimento, riporta come nella frazione di Pradumblis ci fossero solo tre famiglie che si definivano cattoliche. E poi c’era anche un’altra frazione in cui c’erano settantaquattro famiglie e solo otto si definivano cattoliche. Una buona percentuale!

P. Questo prete si lamentava giustamente della situazione a Pradumblis, perché c’erano molti anticlericali. E questo è stato vero fino alla guerra 1915-1918, anzi fino al fascismo. In zona ci fu una grossa manifestazione contro la guerra nel febbraio del 1915, a Villa Santina. Fabian la cita nel suo diario. L’iniziativa era partita dai socialisti e dal gruppo anarchico di Prato Carnico, e tutti si erano ritrovati a Villa Santina. Ci erano andati a piedi, da tutte le vallate, per partecipare alla manifestazione contro la guerra. Ma quando giunsero quelli di Prato Carnico, forse i più numerosi, sei-settecento persone con la fanfara (la Società operaia infatti aveva costituito anche una fanfara per le grandi occasioni) trovarono l’accesso alla piazza bloccato da carabinieri e polizia. La situazione incominciò allora a movimentarsi un po’. Si dice che la gente abbia cominciato a salire sui tetti e a tirare tegole sulla polizia.

Quando tentarono di forzare il blocco, poiché c’erano anche gli alpini, i manifestanti cominciarono a entrare nei loro ranghi convincendoli a tirarsi da parte. E infatti alla fine riuscirono a concentrarsi nella piazza di Villa Santina e a fare i comizi. Ci fu quindi una manifestazione molto numerosa di tutte le vallate contro la guerra… ma dopo si è visto che cosa è saltato fuori.

F. E all’arrivo del fascismo, c’è stato qualche tentativo di resistenza?

P. Subito dopo la guerra c’era molta attività sindacale, in particolare tra i boscaioli che avevano costituito delle cooperative di lavoro, e ce ne erano tante in Carnia. Oltretutto c’erano all’epoca i consistenti interventi statali per la ricostruzione dopo la guerra e dunque c’era abbastanza lavoro, e così si erano costituite altre cooperative tra il 1919 e il 1921-22. Dopo l’avvento del fascismo, cioè quando gli squadristi cominciarono a prender fiato, il primo obiettivo fu sempre la Casa del Popolo. C’era un gruppo a Comelians, era il centro degli squadristi, e più volte avevano tentato di venire in vallata per occupare la Casa del Popolo. Ogni volta c’erano stati tafferugli, e così avevano rinunciato perché allora la gente non aveva ancora ricominciato ad emigrare in massa. Ma nel frattempo il fascismo prendeva sempre più piede a livello provinciale. Un giorno giunse la notizia che si stavano preparando a partire da Udine per occupare la Casa del Popolo di Prato Carnico. E anche qui si prepararono ad accoglierli.

F. In che anno siamo?

P. L’anno preciso non me lo ricordo, forse già nel 1922. Fabian dice che qui erano trecento e armati. Da Udine in effetti partirono per la Val Pesarina i camion con gli squadristi, ma qui non arrivarono mai: avevano avuto notizia di come sarebbero stati accolti e rinunciarono. Il problema dell’occupazione delle Case del Popolo l’hanno poi risolto requisendole per legge e poi gestendole loro.

F. E piano piano la gente è andata via…

P. Nel 1922 sono ricominciati i grossi problemi di disoccupazione e la gran parte è emigrata, tutti i giovani, molti in Francia e tanti negli Stati Uniti.

F. Qual era il ruolo dell’Unione Sindacale Italiana?

P. Alla fine della guerra, prima del fascismo, era molto attiva. Era stata fondata la Camera del lavoro a Tolmezzo che aveva aderito all’USI. C’era anche la CGL, ma l’USI era molto attiva.

F. Che categoria copriva?

P. Soprattutto i lavoratori del legno, i boscaioli, mi pare, mentre la CGL raggruppava piuttosto i lavoratori edili.

F. Durante il fascismo ci fu l’episodio che Venza, Cuppini e Galliani raccontano nel loro libro [“Compagno tante cose vorrei dirti…”. Il funerale di Giovanni Casali, anarchico, Centro Editoriale Friulano, 1983], cioè il funerale di Casali. Fu un episodio abbastanza significativo per il periodo essendo avvenuto nel 1933. Casali era un anarchico di Prato Carnico emigrato in Francia, e quando morì la vedova volle portare la salma a Prato Carnico. Cosa accadde?

P. Casali era molto conosciuto. Volevano quindi dare una buona accoglienza alla sua salma, perché era un’occasione per rendergli onore. Così, quando arrivò, venne collocata davanti al municipio, e poiché lui abitava due chilometri più oltre, in una frazione, si formò un corteo per andare in quel cimitero. Lì diversi presero la parola per onorare questo compagno, ma non potendo parlare chiaramente, lo fecero in forma allusiva. Comunque, i fascisti che erano presenti presero i nomi di chi aveva parlato e di chi aveva organizzato il corteo e li denunciarono. Cinque o sei furono condannati al confino: tre di questi si fecero cinque anni di confino, uno ne fece uno o due perché ammalato, e uno se la filò perché essendo emigrato era cittadino americano. Si chiamava Cimador [vedi Bollettino n. 13].

F. E lì c’era anche Italo Cristofori [vedi Bollettino n. 5], di cui avremo modo di parlare perché poi divenne il comandante partigiano Aso. È qui che comincia la sua vicenda?

P. La storia di Aso in effetti è cominciata nel 1922, forse prima, perché lui aveva già avuto dei problemi con il servizio militare, probabilmente aveva disertato ed era emigrato in Francia. Lì si era continuato a occupare di questioni sindacali e politiche. Poi era passato in Belgio, dove si era sposato e aveva avuto una figlia. Ma a un certo punto era stato espulso dal Belgio e così era ritornato a Prato Carnico. Nel 1933, in occasione del funerale Casali, fu uno di quelli che intervenne alla commemorazione con un discorso, e per questo fu arrestato e denunciato insieme ad altri antifascisti. Al processo si beccò cinque anni di confino. Insomma, ebbe una vita movimentata.

F. Era rientrato in Italia negli anni Trenta?

P. Prima, alla fine degli anni Venti. Poi si fece cinque anni di confino, rimanendo un sorvegliato speciale fino all’autunno del 1943, quando andò in montagna. Aveva avuto sentore che cercavano lui e il Fabian: erano sorvegliati speciali e con la Repubblica di Salò stavano cominciando ad arrestare e internare chi era antifascista. L’avevano saputo proprio mentre cominciavano ad organizzarsi i primi gruppi partigiani, o meglio mentre si tenevano i primi incontri in quell’autunno del 1943.

F. E qui troviamo tuo padre. Che ruolo aveva nella Resistenza?

P. Già nelle prime riunioni che si facevano per organizzare la resistenza in Carnia partecipava anche mio padre con altri compagni, di cui due o tre di Pradumblis. Essendo ormai autunno, in pratica non s’iniziò alcuna attività, ma si aspettò la primavera successiva per organizzare militarmente le azioni contro i fascisti.

F. Se non sbaglio, venne organizzato un nucleo poi confluito in una brigata Garibaldi. Ma questo primo nucleo era costituito da anarchici?

P. No, gli anarchici si sono trovati insieme a comunisti e antifascisti. Nelle prime riunioni erano collegati con la resistenza friulana perché giù erano più organizzati, con strutture militari. A queste riunioni c’era anche il Fabian che aveva iniziato subito dopo la caduta del fascismo a collegare quei pochi compagni che ancora conosceva in Carnia, in pratica anche compagni comunisti. Dopo qualche tempo raggiunsero un certo numero e un po’di preparazione.

F. Tuo padre ha partecipato alla resistenza con azioni militari?

P. Mio padre aveva il compito dei rifornimenti e ad azioni militari vere e proprie non ha partecipato. Era in un gruppo di partigiani addetti ai rifornimenti.

F. Dove operavano?

P. Sempre in Carnia e avevano in particolare il compito dei rifornimenti alimentari e del vestiario.

F. Hai conosciuto Aso?

P. Sì, molto bene. Sia lui che Fabian. Aso era amico di mio padre, si conoscevano sin da ragazzi. Avevano passato l’inverno fuori, nelle baite, per non farsi pescare e dopo, in primavera, quando era andata via la neve, avevano iniziato ad organizzare veramente i gruppi militari. Io ero un ragazzo, avevo tredici anni, ma casa mia era un punto di riferimento. A casa mia ho conosciuto gran parte dei comandanti partigiani della Brigata Carnia, come Magrini e Aso, che erano di qui e li conoscevo da sempre.

F. E come mai Aso è diventato comandante pur essendo anarchico?

P. Come tanti altri che avevano carisma, che avevano un passato antifascista, che avevano delle qualità. Aso era un tipo energico, coraggioso, ha avuto un’esperienza non piccola contro le autorità. E quando questo nucleo ha cominciato a formarsi ed è aumentato di numero, ha scelto lui come comandante e Magrini come commissario. I due tenevano legati insieme molto dell’antifascismo e della lotta partigiana in vallata. Erano due persone che davano garanzie.

F. La morte di Aso è un episodio controverso. È in corso un’azione militare e a Sappada viene attaccata la caserma in cui ci sono i tedeschi. Lì Aso muore, ed è l’unico partigiano a morire in questa circostanza.

P. Sì, da quello che ho sentito e ho letto nel diario di un giovane partigiano che partecipava all’azione (e che era vicecommissario di quel gruppo) è morto per una scarica di mitra nello stomaco mentre sfondava il portone della caserma. In realtà i partigiani, quando decidevano di prendere le armi di qualche caserma dei carabinieri e della guardia di finanza, cercavano di mettersi d’accordo prima. Cercavano un accordo del tipo: “Facciamo una sparatoria con carabinieri e finanzieri ma senza nemmeno un ferito”.

F. Cioè garantivano di non ucciderli e quelli si arrendevano?

P. Diversi sono addirittura passati con i partigiani, soprattutto quelli che erano lontani da casa. In Carnia – c’è anche nel diario di Fabian – quando pensavano di disarmare la caserma dei carabinieri o della guardia di finanza di Santo Stefano in Cadore, Fabian e mio padre andavano prima ad ispezionare e cercavano un accordo attraverso un informatore.

F. Cioè ricorrevano a un mediatore?

P. Sì, avevano questa strategia. In quel caso [la morte di Aso] arrivarono giù a Campolongo e Fabian, che aveva una malga a Campolongo, era andato da una famiglia che conosceva e l’aveva messa al corrente che dovevano arrivare i partigiani a Santo Stefano per attaccare. Ma l’informatore era un informatore doppio e così i tedeschi aspettavano i partigiani.

F. Quindi si è trattato di una delazione…

P. Esatto.

F. Ti ricordi altri episodi di lotta partigiana? Anche episodi a cui hai direttamente partecipato pur essendo un ragazzino?

P. La mia famiglia aveva una stalla a dieci minuti dal paese. Era dentro nella valle, poco in vista, ed era un luogo dove i partigiani sapevano che potevano passarci la notte oppure servirsene per avere contatti con mio padre. Noi della famiglia ogni giorno ci recavamo in quella stalla perché ci tenevamo le bestie e dunque era normale andare avanti e indietro, erano movimenti che non venivano notati. Quando ci andavo, c’erano spesso partigiani che alloggiavano nella stalla o ci dormivano di notte, anche due feriti della brigata Lalli Cadore, delle Garibaldi, hanno fatto lì la loro convalescenza. E molto spesso l’uno o l’altro della famiglia portava del cibo alla stalla. Ma in particolare ricordo le pecore: i partigiani le avevano razziato in Austria e mio padre ne aveva prese in carico un 30-40. Così da settembre a ottobre io andavo al pascolo con queste pecore, con le pecore dei partigiani.

F. A casa come si vivevano tutte queste vicende?

P. In quel periodo lì, quando moriva uno, e poi moriva un altro, mio padre veniva a casa mezzo distrutto: erano i suoi compagni, i suoi amici. È stato un periodo molto duro. Un episodio che mi è rimasto molto impresso è stato quando hanno bruciato Forni di Sotto.

F. A quale azione ti riferisci?

P. C’era stata un’azione partigiana in cui era stato ammazzato un alto ufficiale tedesco, un pluridecorato delle SS, e queste per rappresaglia hanno bruciato tutto il paese.

F. Ma nel 1943-44 ci sono state anche in Carnia, come nel resto del Friuli, zone liberate dai partigiani?

P. Sì, in aprile-maggio, dopo che i partigiani avevano disarmato le caserme dei carabinieri e della guardia di finanza, in pratica non c’era più nessuna autorità. I tedeschi, che erano a Tolmezzo, facevano delle puntate con autoblindo e artiglieria nelle varie vallate, e nel periodo giugno-luglio attaccavano in continuazione i partigiani. Ma dopo i tedeschi in Carnia non sono più entrati. Ormai i partigiani erano aumentati di numero e controllavano le vallate. I tedeschi hanno tentato una volta di fare un rastrellamento col treno blindato fino a Villa Santina, ma arrivati a Lancomano hanno preso una tale bastonata che non sono più entrati nelle vallate. In pratica, la zona della Carnia era libera, all’infuori di Tolmezzo e di Amaro.

F. Ma poi questa zona è stata riconquistata a causa della ritirata tedesca giacché il Friuli coincideva con l’asse Nord-Sud verso la Germania.

P. Sì, hanno rioccupato la zona libera anche facendo arrivare i cosacchi. I tedeschi avevano reclutato i cosacchi e li avevano trasferiti in Carnia. Ma non erano solo combattenti, avevano le famiglie dietro. Sono arrivati con i mobili, con i cavalli e i carri.

F. E com’erano?

P. Come tutti gli occupanti: combattevano accanitamente contro i partigiani e li hanno cercati per tutto l’inverno. Qui i cosacchi, in dicembre, hanno bruciato la casa del Fabian, la stalla e il casone dove alcuni partigiani si erano rifugiati dalla zona di Tramonti per passare l’inverno. In casa di Fabian ce n’erano tre o quattro. Un giorno arrivano le carrette dei cosacchi. Io ero proprio di fronte, in paese, e potevo osservare la scena: i cosacchi sono arrivati e hanno cominciato a girare intorno alla casa del Fabian. I partigiani avevano appeso una scala al muro della soffitta, e allora hanno messo la scala sul terreno – io lo vedevo bene da qui, da Pradumblis – sono usciti dalla finestra e sono scappati giù verso il fiume. I cosacchi li hanno visti correre per i campi e hanno sparato. Uno lo hanno ucciso e un altro invece è riuscito a scappare.

F. E a casa tua sono venuti?

P. No, da noi no. Ma mio padre si è salvato perché forse sapevano che era addetto ai rifornimenti, e poiché i tedeschi non li rifornivano di alimenti, i cosacchi razziavano in zona: si sono mangiati tutte le pecore che c’erano! Quando venivano a sapere che qualcuno lavorava ai rifornimenti lo portavano a Prato in caserma, dove si erano installati con le loro famiglie, e li pestavano per farsi consegnare i magazzini. Nel marzo del 1945 si erano messi sulle tracce di mio padre. A un certo punto l’hanno preso e mio padre ha passato una settimana in prigione, in una cantina. Alla fine di marzo lo hanno portato nelle carceri di Tolmezzo, ma dopo un po’ è arrivata la liberazione, intorno al 2-3 maggio.

F. Se l’è cavata insomma.

P. Se l’è cavata per il rotto della cuffia!